破解骨質疏鬆的五大迷思:維骨力、身高變矮、骨密度檢測...

一般民眾對骨質疏鬆有許多迷思及錯誤的觀念,其中最常見的錯誤觀念是:吃維骨力,可以預防骨質疏鬆。

維骨力其實是在治療骨關節炎,所以維骨力吃得再多,也不會讓骨質疏鬆變好。

八十多歲的桃嬤,因為感冒、發燒住院檢查,才發現是骨質疏鬆症,已經導致脊柱壓迫性骨折。

像阿桃嬤這樣不了解壓迫性骨折是骨質疏鬆所造成的例子很多,甚至有時連醫生也都會「遺忘」骨質疏鬆症對病人可能造成的傷痛。

七十多歲的阿財伯因為肚子痛住院治療,照腹部X光時,發現他的脊柱有壓迫性骨折,但他卻認為只是老倒縮。

被「嚴重忽略」的骨質疏鬆

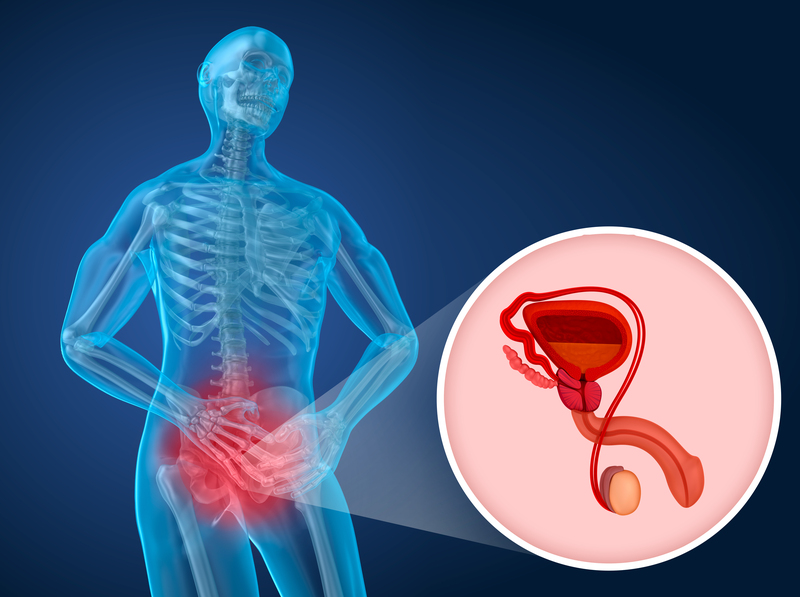

什麼是骨質疏鬆?簡單來說,就是骨的品質變差,骨頭變成有很多洞,骨鬆後就會容易骨折。

在台大醫院的老年醫學部病房,曾經做過一個非正式的調查。大概每十床新住院的病人,如果仔細去看他們之前照過的X光,會發現大約有三床,因為骨質疏鬆而已經造成壓迫性骨折。

不過,這絕大多數的病人都不知道,因此也沒有尋求進一步的治療。換句話說,就是大多數人都忽略了。

脊柱壓迫性骨折的病人,差不多只有四分之一會有背痛等症狀,所以很多人是在因為其他原因做胸部、腹部X光時,才「順便」發現壓迫性骨折的。

近年來,世界骨鬆基金會推行一個攔阻骨折的運動,希望利用個案管理師,執行「骨折聯絡照護服務」(Fracture Liaison Service, FLS)。

一般民眾對骨質疏鬆有許多迷思及錯誤的觀念,造成骨質疏鬆一直未得到應有的重視,影響國人的健康。

骨質疏鬆有哪些迷思呢?

1 吃維骨力,不能預防骨質疏鬆

第一個迷思:骨質疏鬆不是靠吃維骨力就可以預防的!

醫生在病房、門診時,常遇到老人家骨頭不好,他們都會說:「可是我都有吃維骨力呀!」

可見不少人都以為維骨力是顧骨頭,以為吃維骨力就可以預防骨質疏鬆。這是非常錯誤的觀念,維骨力其實是在治療骨關節炎。

維骨力的目標是軟骨,而骨質疏鬆是硬骨變差,因此維骨力吃得再多,也不會讓骨質疏鬆變好。

2 骨質疏鬆是不會痛的

第二個迷思:大家常以為腰痠背痛、關節痛就是骨質疏鬆。

其實,大多數骨鬆是沒有症狀的,一旦有症狀,常常就是骨折。所以如果不是因為強烈的外力撞擊,而只是輕微跌倒就造成骨折,那麼就可能是來自於骨質疏鬆。

我們如何在沒有症狀前,診斷出是否有骨鬆呢?可以透過骨密度,藉由DXA(雙能量X光吸收儀)機器來檢測。

3 光測腳跟,無法確認是否有骨質疏鬆

第三個迷思:要測量是否有骨質疏鬆,只要測測腳跟就知道了!

其實,這是不夠的。腳跟的超音波只能當作篩檢,骨密度比較低的人,更要進一步用DXA(雙能量X光吸收儀)機器來做診斷。

骨質疏鬆的診斷,是用骨密度T值來看。這是與年輕人比較,小於年輕人的某個百分比以下,例如小於或等於負二點五,就稱為骨質疏鬆。

4 骨質疏鬆會提高死亡率

第四個迷思:骨質疏鬆不像心肌梗塞、中風等疾病嚴重。

大家都以為骨鬆骨折的死亡率不高,但台灣二○○○年的健保資料庫統計,女性因骨鬆所造成的死亡率為百分之十五,男性則是百分之二十左右。

比較起來,急性心肌梗塞的死亡率少於百分之十,所以骨質疏鬆的死亡率,遠比想像中來得嚴重。

在台灣,以數據來看,全台灣六十五歲以上的男女,有五十萬人患有骨鬆。再以老年人來看,女性差不多占四成,男性則占大約兩成。

5 老了倒縮,不是正常現象

第五個迷思:年紀大了,當然會變矮,就像閩南語說的「老了會倒縮」,這是正常的現象!

其實這常常是骨鬆的一種表現,並不是正常的現象,所謂的「倒縮」,可能是脊椎壓迫性骨折,當然也可能是脊椎側彎,或其他原因。

三個骨鬆骨折的好發部位,分別是:脊椎骨折、手腕骨折、髖部骨折。

比較麻煩的是,脊椎壓迫性骨折,常常不需要跌倒,可能只是彎個腰,或咳嗽、提重物,甚至什麼事都沒有做就造成脊椎骨折,但其實這也不是真的骨頭斷掉,而是扁掉了,所以如果一位老人家,現在的身高比過去變矮超過三公分,就應該特別注意。

還有一個檢測的方法,是靠牆站立,如果站直了,但頭部無法貼牆,也有可能是有脊椎壓迫性骨折。

◎詹醫師給子女的貼心叮嚀

大家都覺得人老了,就是會變矮,其實這是十分錯誤的迷思,所以如果家裡的老人家,現在的身高比過去變矮超過三公分,那麼就應該特別注意老人家是不是有骨質疏鬆。

"熟齡, 迷思破解, 骨質疏鬆"

"骨質疏鬆的五大迷思:別再誤信維骨力能預防骨鬆!"